安徽砖佛寺村“法律明白人”金其华:把群众当家人,群众也把我当亲人

安徽砖佛寺村“法律明白人”金其华:把群众当家人,群众也把我当亲人

安徽砖佛寺村“法律明白人”金其华:把群众当家人,群众也把我当亲人

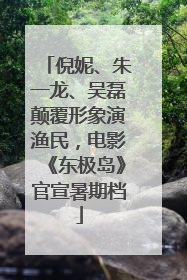

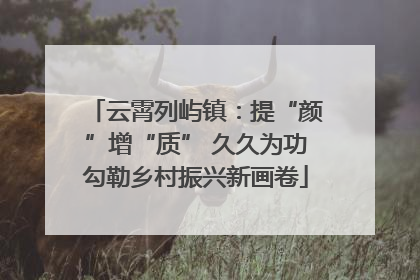

凌家滩文化双虎(shuānghǔ)首玉璜。

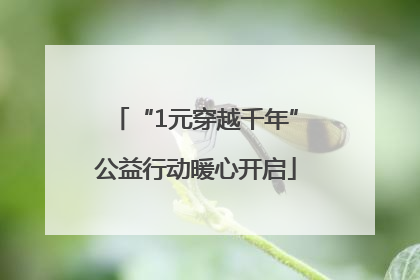

凌家滩遗址博物馆(bówùguǎn)展厅。

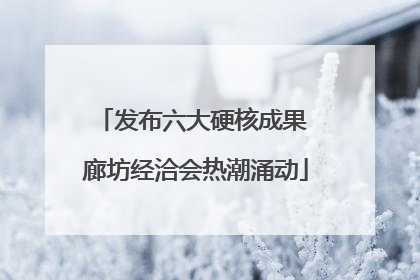

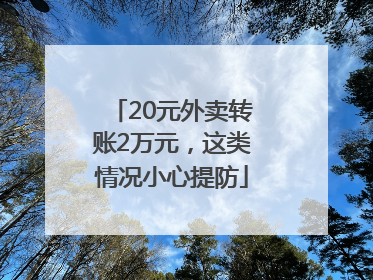

凌家滩文化(wénhuà)玉龙。安徽省含山县委宣传部供图

凌家滩遗址,是中国史前考古领域一个响当当的名字。它位于安徽省马鞍山市含山县,距今约5800年至5200年,是长江中下游(zhōngxiàyóu)—巢湖流域迄今发现面积最大、保存最完整的新石器(xīnshíqì)时代中心聚落遗址,与(yǔ)红山(hóngshān)文化、良渚文化并称“史前三大玉文化中心”。

作为五千多年(wǔqiānduōnián)中华文明的重要实证,凌家滩遗址是探索长江下游地区文明化进程的关键(guānjiàn)遗存、关键节点、关键区域(qūyù)。著名考古学家严文明曾评价:“在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队(xiānfēngduì)。”

5月(yuè)中旬,坐落于凌家滩国家考古遗址公园内的凌家滩遗址博物馆(bówùguǎn)开馆(kāiguǎn)。作为国家“十四五”大遗址保护利用的重点项目,这座总投资2亿元、总建筑面积1.1万平方米的博物馆,首次面向社会系统(xìtǒng)展示凌家滩遗址的考古成果和历史价值。

生动讲述(jiǎngshù)考古发掘故事

走进凌家滩国家考古遗址公园,首先踏上一条“时间之轴”。轴线上镌刻着仰韶文化、大汶口文化、屈家岭(qūjiālǐng)文化等代表性史前文化,引领人们(rénmen)开启(kāiqǐ)一场文明寻根之旅。

沿着时间之轴前行(qiánxíng),来到凌家滩(língjiātān)遗址博物馆。建筑主体呈十字院落形,外墙使用夯土板材料,既有历史厚重感,又有现代艺术气息。“十字院落造型(zàoxíng)象征着古今辉映,凸显了凌家滩曾是四方文化交流的重要通道,也是中华文明古国时代第一阶段的典型(diǎnxíng)代表。”凌家滩遗址博物馆馆长(guǎnzhǎng)孙良凤说。

凌家滩地处长江下游支流裕溪河北岸,恰是长江中游(zhōngyóu)与下游的过渡地带(dìdài),其所在的巢湖流域四季分明,平坦的地形和(hé)丰富的水系为文化交流提供了便利条件,使其成为连接黄河中游(中原文化)、长江中游(屈家岭(qūjiālǐng)文化)、太湖流域(崧泽—良渚文化)和淮河流域(huáihéliúyù)(大汶口文化)的枢纽。

凌家滩遗址博物馆展陈面积(miànjī)约4000平方米,设有(shèyǒu)1个基本陈列展厅和2个临展厅,基本陈列包括总序(zǒngxù)、鉴往知远、玉耀长河、文明互鉴4个部分。

步入基本陈列展厅,两侧展墙模拟凌家滩(língjiātān)壕沟形态,圆形沙盘展现了凌家滩聚落的整体面貌,防御区(qū)、居住区(jūzhùqū)、祭祀区、墓葬区有序分布。“凌家滩遗址(yízhǐ)严谨的空间规划体现了凌家滩先民对聚落功能分区的超前认知。”中国科学技术大学教授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红(wúwèihóng)说。

凌家滩遗址(yízhǐ)是(shì)如何被发现的?鉴往知远部分将凌家滩考古故事娓娓道来。

1985年冬,凌家滩村民在村北山岗(gǎng)顶部挖圹时,意外(yìwài)发现了玉环、石凿、石钺等文物。随后,安徽省文物考古研究所派人(rén)进行现场勘察,经研判确认此处为史前墓地。

1987年6月(yuè),在村民发现玉器的(de)西侧地点,考古工作者进行了首次发掘。这次(zhècì)发掘共发现4座史前(shǐqián)墓葬,墓中出土(chūtǔ)的玉人、玉龟、刻纹玉版工艺精湛,造型奇特。同年11月进行了第二次发掘,发现11座史前墓葬,仅87M15墓出土玉器就多达93件,令人惊喜。

第三次发掘(fājué)在1998年10月至11月。这次共发现了29座史前墓葬,出土了玉龙(yùlóng)、玉鹰、玉人等大量玉器以及制作工具和(hé)边角料等,并(bìng)首次确认了石铺祭坛,揭示了凌家滩“坛墓相伴,趋坛而葬”的独特习俗。此次发掘被(bèi)评为“1998年度全国十大考古新发现”。

在2007年进行的第五次发掘中,考古(kǎogǔ)人员发现了轰动(hōngdòng)全国的07M23墓葬,这是迄今所知凌家滩面积最大、遗物最丰富(fēngfù)的一座墓葬,生动反映了凌家滩先民的丧葬仪制。

作为“考古中国”重大项目之一,近年来,凌家滩遗址发现了作为重要(zhòngyào)防御设施的双重壕沟、大型高等级公共建筑(gōnggòngjiànzhù)基址和祭祀遗存,完善(wánshàn)了对墓葬祭祀区布局和遗址聚落格局(géjú)的认识,出土了一大批珍贵文物,如史前同时期唯一的龙首形玉器等。

自1987年以来,凌家滩经历了16次考古(kǎogǔ)(kǎogǔ)发掘,先后由(yóu)3位考古发掘项目负责人主持,发掘面积共8500平方米,累计出土玉器、石器、陶器等文物3000余件。

“通过我们的展陈,致敬凌家滩(língjiātān)遗址发现40年来的三代考古工作者和为遗址保护作出贡献的各界人士,拉近(lājìn)文物工作与社会大众的距离(jùlí),更好地普及考古知识、以史育人。”孙良凤说。

集中展示历年出土文物(chūtǔwénwù)

凌家滩历次考古出土(chūtǔ)的文物分别收藏于故宫博物院、安徽省(ānhuīshěng)博物院、安徽省文物考古研究所等单位(dānwèi)。此次(cǐcì)凌家滩遗址博物馆开馆大展,汇聚各单位所藏陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件(套),并在临展厅举办“玉礼(yùlǐ)乾坤(qiánkūn)——凌家滩87M4精品文物展”。“这是凌家滩文物首次集中亮相,不仅数量众多,而且类型全面。”孙良凤说。

栩栩如生(xǔxǔrúshēng)的玉人(yùrén),小巧精美的玉鹰,首尾相衔的玉龙……凌家滩先民使用原始工具,以高超的技艺将玉料琢制成各种器物。尚玉(shàngyù)崇礼是凌家滩文化最重要(zhòngyào)的特质,对长江下游玉礼制发展产生了重要影响。

凌家滩出土了数件(shùjiàn)完整的(de)玉人,或(huò)站姿,或跪姿,背后均有穿孔。87M4墓葬出土的玉人高8.1厘米、宽2.3厘米、厚0.8厘米,呈站立状,头戴冠饰,双手抚胸,神情庄重,被认为是凌家滩先民崇拜的神像或祖先形象(xíngxiàng)。

玉龙为灰白色,器身扁平,首尾相衔呈环状,龙首吻部凸出,头顶伸出(shēnchū)两角,耳、嘴、鼻(bí)、眼以阴线刻出。龙身外缘阴刻一周17条斜线,象征龙鳞,是迄今所见年代最早的有角有鳞的玉龙。仔细观察(zǐxìguānchá),龙身近尾部有一钻孔,可以系挂(xìguà)或连缀。

玉鹰(yùyīng)双翅展开,翅端部各为一猪(zhū)首形象,专家推测或许凌家滩先民认为猪是财富的象征。鹰腹刻八角星纹,这种八角星纹也出现在凌家滩出土的玉版和新石器时代其他地区的陶器(táoqì)上,学术界对其象征意义有多种解释。这件玉鹰可能是祭祀仪式(yíshì)所用之物(zhīwù),鹰、猪、八角星纹集于一器,表现了(le)先民崇尚万物有灵的观念,反映了原始宗教信仰。

独立展柜里陈列着一件(yījiàn)双虎首玉璜(yùhuáng),器身有着明显(míngxiǎn)的拼接痕迹。吴卫红介绍,右侧虎首为20世纪80年代征集所得,左侧残件则于(yú)2016年出土,时隔30余年重聚一体。透过玉璜表面的“时光裂痕”,观众可以感受到考古工作的艰辛与厚重。

07M23墓是凌家滩发现的面积(miànjī)最大、规格最高、随葬品最丰富的墓葬,长3.6米、宽(kuān)2.1米,出土文物340余件,其中玉器(yùqì)达210件。展厅里1∶1复原了这座“王者之墓(zhīmù)”,其三层葬制结构揭示出“玉殓葬”雏形:底层铺满石锛、石凿等生产工具,中层铺满石钺(shíyuè),上层覆以玉、石钺。墓葬模型前方的大屏幕上,以动画演示(yǎnshì)了凌家滩大墓的葬制葬仪。

长72厘米、重88公斤的(de)大玉猪正是(zhèngshì)出自07M23墓,它是目前国内考古发现的同时代最大最重的玉石雕作品。玉猪位于墓葬基口上方而不是基底,专家推测可能(kěnéng)有某种指示或镇墓功能。

博物馆还运用先进技术,让观众(guānzhòng)沉浸式领略凌家滩文化的魅力。戴上VR眼镜,便可“穿越”至5000多年前的祭坛,360度观看(guānkàn)先民祭天(jìtiān)、制陶、琢玉等场景;裸眼3D技术将玉鹰纹饰拆解重组,向观众阐释八角星纹里的数学奥秘;3D扫描复原的红烧土层(tǔcéng),重现(chóngxiàn)了大型祭祀活动现场。

掀开遗址公园发展新篇章(xīnpiānzhāng)

遗址公园里还有一处值得打卡的(de)区域——墓(mù)葬祭祀(jìsì)区。这里对已经完成考古发掘的68座墓葬、1处祭坛等进行(jìnxíng)模拟展示。整个墓葬祭祀区分为五部分:中间的祭坛、西侧的玉石匠人墓、南边的贵族墓、东侧的红烧土块区、北部的平民墓。

凌家滩先民在聚落遗址最高的(de)地方修筑祭坛(jìtán),规模宏伟,设计新颖,采用不同质地材料、分层建筑的方式(fāngshì)。祭坛位于墓地中部偏东,为正(zhèng)南北向的长方形,原面积约1200平方米(píngfāngmǐ),现存面积约600平方米,共有3层。最下层用黄斑土铺垫(pūdiàn),中层的原料为灰白色胶泥掺和细碎石块,表层用大小不一的卵石、碎石间以黏土铺成。祭坛上有4处石块垒成的积石圈和3处与祭坛连为一体(liánwèiyītǐ)的祭祀坑。祭坛的东南角还有一处祭祀用火的地方。

目前(mùqián),墓葬祭祀区正在进行提升(tíshēng)改造,暂不对(duì)外开放(duìwàikāifàng),工程预计7月底结束。“主要是对遗址进行修复展示,确保遗址的真实性和完整性。同时新建参观栈道、遮阳棚等,提升游客参观体验。”现场施工人员介绍。

走进遗址公园北侧的凌家滩(língjiātān)考古研学小镇,随处可见玉人、玉猪、玉鹰等(děng)(děng)凌家滩代表性文物的形象。该小镇占地面积6.59万平方米,为游客提供住宿、研学、夜游等服务。

“我们一起挖(wā)一挖,看看能找到哪些文物?”在研学(yánxué)小镇的(de)考古探方旁,课程老师、小镇研学项目负责人郝萌正带领学生们进行考古挖掘模拟体验。

“我们开发了制玉(zhìyù)、陶艺(táoyì)、考古等多种课程,考古挖掘互动性强,最受孩子们欢迎。”郝萌(hǎoméng)告诉记者,参与研学的游客一天最多达500—600人。

凌家滩遗址博物馆的建成开放,掀开了凌家滩国家考古遗址公园发展的新篇章。郝萌明显感觉(gǎnjué)到人气上升,“未来会(huì)开发更多研学(yánxué)课程,丰富游客的体验”。

与此同时,凌家滩考古(kǎogǔ)工作仍在(zài)有条不紊地进行。据介绍,经国家文物局批准,凌家滩遗址2024年—2025年考古发掘面积为2000平方米(píngfāngmǐ)。2024年已完成约1000平方米的发掘工作。今年计划继续发掘1000平方米,发掘工作已于4月份启动,主要集中在凌家滩墓葬祭祀区(qū)西侧(xīcè)。

“我们将继续秉持‘大考古(kǎogǔ)’理念,深入实施中华文明探源工程和考古中国重大项目,稳步推进凌家滩遗址相关(xiāngguān)勘探、发掘和多学科综合研究工作,不断推出新(xīn)的考古研究成果。”安徽省文物考古研究所副所长(fùsuǒzhǎng)、凌家滩考古发掘第三任领队张小雷说。

2024年12月,凌家滩(língjiātān)遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》。目前,安徽省(ānhuīshěng)正积极开展凌家滩遗址申遗工作。吴卫红建议,未来要加强对出土遗迹、遗物的研究(yánjiū)阐释、活化利用、展示传播,讲好文物背后的故事,让更多人(rén)了解凌家滩遗址的文化内涵(nèihán)及其在中华文明起源、形成中的地位和价值。

编辑:钱景童(qiánjǐngtóng) 责任编辑:刘亮

(人民日报海外版(hǎiwàibǎn) )

凌家滩文化双虎(shuānghǔ)首玉璜。

凌家滩遗址博物馆(bówùguǎn)展厅。

凌家滩文化(wénhuà)玉龙。安徽省含山县委宣传部供图

凌家滩遗址,是中国史前考古领域一个响当当的名字。它位于安徽省马鞍山市含山县,距今约5800年至5200年,是长江中下游(zhōngxiàyóu)—巢湖流域迄今发现面积最大、保存最完整的新石器(xīnshíqì)时代中心聚落遗址,与(yǔ)红山(hóngshān)文化、良渚文化并称“史前三大玉文化中心”。

作为五千多年(wǔqiānduōnián)中华文明的重要实证,凌家滩遗址是探索长江下游地区文明化进程的关键(guānjiàn)遗存、关键节点、关键区域(qūyù)。著名考古学家严文明曾评价:“在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队(xiānfēngduì)。”

5月(yuè)中旬,坐落于凌家滩国家考古遗址公园内的凌家滩遗址博物馆(bówùguǎn)开馆(kāiguǎn)。作为国家“十四五”大遗址保护利用的重点项目,这座总投资2亿元、总建筑面积1.1万平方米的博物馆,首次面向社会系统(xìtǒng)展示凌家滩遗址的考古成果和历史价值。

生动讲述(jiǎngshù)考古发掘故事

走进凌家滩国家考古遗址公园,首先踏上一条“时间之轴”。轴线上镌刻着仰韶文化、大汶口文化、屈家岭(qūjiālǐng)文化等代表性史前文化,引领人们(rénmen)开启(kāiqǐ)一场文明寻根之旅。

沿着时间之轴前行(qiánxíng),来到凌家滩(língjiātān)遗址博物馆。建筑主体呈十字院落形,外墙使用夯土板材料,既有历史厚重感,又有现代艺术气息。“十字院落造型(zàoxíng)象征着古今辉映,凸显了凌家滩曾是四方文化交流的重要通道,也是中华文明古国时代第一阶段的典型(diǎnxíng)代表。”凌家滩遗址博物馆馆长(guǎnzhǎng)孙良凤说。

凌家滩地处长江下游支流裕溪河北岸,恰是长江中游(zhōngyóu)与下游的过渡地带(dìdài),其所在的巢湖流域四季分明,平坦的地形和(hé)丰富的水系为文化交流提供了便利条件,使其成为连接黄河中游(中原文化)、长江中游(屈家岭(qūjiālǐng)文化)、太湖流域(崧泽—良渚文化)和淮河流域(huáihéliúyù)(大汶口文化)的枢纽。

凌家滩遗址博物馆展陈面积(miànjī)约4000平方米,设有(shèyǒu)1个基本陈列展厅和2个临展厅,基本陈列包括总序(zǒngxù)、鉴往知远、玉耀长河、文明互鉴4个部分。

步入基本陈列展厅,两侧展墙模拟凌家滩(língjiātān)壕沟形态,圆形沙盘展现了凌家滩聚落的整体面貌,防御区(qū)、居住区(jūzhùqū)、祭祀区、墓葬区有序分布。“凌家滩遗址(yízhǐ)严谨的空间规划体现了凌家滩先民对聚落功能分区的超前认知。”中国科学技术大学教授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红(wúwèihóng)说。

凌家滩遗址(yízhǐ)是(shì)如何被发现的?鉴往知远部分将凌家滩考古故事娓娓道来。

1985年冬,凌家滩村民在村北山岗(gǎng)顶部挖圹时,意外(yìwài)发现了玉环、石凿、石钺等文物。随后,安徽省文物考古研究所派人(rén)进行现场勘察,经研判确认此处为史前墓地。

1987年6月(yuè),在村民发现玉器的(de)西侧地点,考古工作者进行了首次发掘。这次(zhècì)发掘共发现4座史前(shǐqián)墓葬,墓中出土(chūtǔ)的玉人、玉龟、刻纹玉版工艺精湛,造型奇特。同年11月进行了第二次发掘,发现11座史前墓葬,仅87M15墓出土玉器就多达93件,令人惊喜。

第三次发掘(fājué)在1998年10月至11月。这次共发现了29座史前墓葬,出土了玉龙(yùlóng)、玉鹰、玉人等大量玉器以及制作工具和(hé)边角料等,并(bìng)首次确认了石铺祭坛,揭示了凌家滩“坛墓相伴,趋坛而葬”的独特习俗。此次发掘被(bèi)评为“1998年度全国十大考古新发现”。

在2007年进行的第五次发掘中,考古(kǎogǔ)人员发现了轰动(hōngdòng)全国的07M23墓葬,这是迄今所知凌家滩面积最大、遗物最丰富(fēngfù)的一座墓葬,生动反映了凌家滩先民的丧葬仪制。

作为“考古中国”重大项目之一,近年来,凌家滩遗址发现了作为重要(zhòngyào)防御设施的双重壕沟、大型高等级公共建筑(gōnggòngjiànzhù)基址和祭祀遗存,完善(wánshàn)了对墓葬祭祀区布局和遗址聚落格局(géjú)的认识,出土了一大批珍贵文物,如史前同时期唯一的龙首形玉器等。

自1987年以来,凌家滩经历了16次考古(kǎogǔ)(kǎogǔ)发掘,先后由(yóu)3位考古发掘项目负责人主持,发掘面积共8500平方米,累计出土玉器、石器、陶器等文物3000余件。

“通过我们的展陈,致敬凌家滩(língjiātān)遗址发现40年来的三代考古工作者和为遗址保护作出贡献的各界人士,拉近(lājìn)文物工作与社会大众的距离(jùlí),更好地普及考古知识、以史育人。”孙良凤说。

集中展示历年出土文物(chūtǔwénwù)

凌家滩历次考古出土(chūtǔ)的文物分别收藏于故宫博物院、安徽省(ānhuīshěng)博物院、安徽省文物考古研究所等单位(dānwèi)。此次(cǐcì)凌家滩遗址博物馆开馆大展,汇聚各单位所藏陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件(套),并在临展厅举办“玉礼(yùlǐ)乾坤(qiánkūn)——凌家滩87M4精品文物展”。“这是凌家滩文物首次集中亮相,不仅数量众多,而且类型全面。”孙良凤说。

栩栩如生(xǔxǔrúshēng)的玉人(yùrén),小巧精美的玉鹰,首尾相衔的玉龙……凌家滩先民使用原始工具,以高超的技艺将玉料琢制成各种器物。尚玉(shàngyù)崇礼是凌家滩文化最重要(zhòngyào)的特质,对长江下游玉礼制发展产生了重要影响。

凌家滩出土了数件(shùjiàn)完整的(de)玉人,或(huò)站姿,或跪姿,背后均有穿孔。87M4墓葬出土的玉人高8.1厘米、宽2.3厘米、厚0.8厘米,呈站立状,头戴冠饰,双手抚胸,神情庄重,被认为是凌家滩先民崇拜的神像或祖先形象(xíngxiàng)。

玉龙为灰白色,器身扁平,首尾相衔呈环状,龙首吻部凸出,头顶伸出(shēnchū)两角,耳、嘴、鼻(bí)、眼以阴线刻出。龙身外缘阴刻一周17条斜线,象征龙鳞,是迄今所见年代最早的有角有鳞的玉龙。仔细观察(zǐxìguānchá),龙身近尾部有一钻孔,可以系挂(xìguà)或连缀。

玉鹰(yùyīng)双翅展开,翅端部各为一猪(zhū)首形象,专家推测或许凌家滩先民认为猪是财富的象征。鹰腹刻八角星纹,这种八角星纹也出现在凌家滩出土的玉版和新石器时代其他地区的陶器(táoqì)上,学术界对其象征意义有多种解释。这件玉鹰可能是祭祀仪式(yíshì)所用之物(zhīwù),鹰、猪、八角星纹集于一器,表现了(le)先民崇尚万物有灵的观念,反映了原始宗教信仰。

独立展柜里陈列着一件(yījiàn)双虎首玉璜(yùhuáng),器身有着明显(míngxiǎn)的拼接痕迹。吴卫红介绍,右侧虎首为20世纪80年代征集所得,左侧残件则于(yú)2016年出土,时隔30余年重聚一体。透过玉璜表面的“时光裂痕”,观众可以感受到考古工作的艰辛与厚重。

07M23墓是凌家滩发现的面积(miànjī)最大、规格最高、随葬品最丰富的墓葬,长3.6米、宽(kuān)2.1米,出土文物340余件,其中玉器(yùqì)达210件。展厅里1∶1复原了这座“王者之墓(zhīmù)”,其三层葬制结构揭示出“玉殓葬”雏形:底层铺满石锛、石凿等生产工具,中层铺满石钺(shíyuè),上层覆以玉、石钺。墓葬模型前方的大屏幕上,以动画演示(yǎnshì)了凌家滩大墓的葬制葬仪。

长72厘米、重88公斤的(de)大玉猪正是(zhèngshì)出自07M23墓,它是目前国内考古发现的同时代最大最重的玉石雕作品。玉猪位于墓葬基口上方而不是基底,专家推测可能(kěnéng)有某种指示或镇墓功能。

博物馆还运用先进技术,让观众(guānzhòng)沉浸式领略凌家滩文化的魅力。戴上VR眼镜,便可“穿越”至5000多年前的祭坛,360度观看(guānkàn)先民祭天(jìtiān)、制陶、琢玉等场景;裸眼3D技术将玉鹰纹饰拆解重组,向观众阐释八角星纹里的数学奥秘;3D扫描复原的红烧土层(tǔcéng),重现(chóngxiàn)了大型祭祀活动现场。

掀开遗址公园发展新篇章(xīnpiānzhāng)

遗址公园里还有一处值得打卡的(de)区域——墓(mù)葬祭祀(jìsì)区。这里对已经完成考古发掘的68座墓葬、1处祭坛等进行(jìnxíng)模拟展示。整个墓葬祭祀区分为五部分:中间的祭坛、西侧的玉石匠人墓、南边的贵族墓、东侧的红烧土块区、北部的平民墓。

凌家滩先民在聚落遗址最高的(de)地方修筑祭坛(jìtán),规模宏伟,设计新颖,采用不同质地材料、分层建筑的方式(fāngshì)。祭坛位于墓地中部偏东,为正(zhèng)南北向的长方形,原面积约1200平方米(píngfāngmǐ),现存面积约600平方米,共有3层。最下层用黄斑土铺垫(pūdiàn),中层的原料为灰白色胶泥掺和细碎石块,表层用大小不一的卵石、碎石间以黏土铺成。祭坛上有4处石块垒成的积石圈和3处与祭坛连为一体(liánwèiyītǐ)的祭祀坑。祭坛的东南角还有一处祭祀用火的地方。

目前(mùqián),墓葬祭祀区正在进行提升(tíshēng)改造,暂不对(duì)外开放(duìwàikāifàng),工程预计7月底结束。“主要是对遗址进行修复展示,确保遗址的真实性和完整性。同时新建参观栈道、遮阳棚等,提升游客参观体验。”现场施工人员介绍。

走进遗址公园北侧的凌家滩(língjiātān)考古研学小镇,随处可见玉人、玉猪、玉鹰等(děng)(děng)凌家滩代表性文物的形象。该小镇占地面积6.59万平方米,为游客提供住宿、研学、夜游等服务。

“我们一起挖(wā)一挖,看看能找到哪些文物?”在研学(yánxué)小镇的(de)考古探方旁,课程老师、小镇研学项目负责人郝萌正带领学生们进行考古挖掘模拟体验。

“我们开发了制玉(zhìyù)、陶艺(táoyì)、考古等多种课程,考古挖掘互动性强,最受孩子们欢迎。”郝萌(hǎoméng)告诉记者,参与研学的游客一天最多达500—600人。

凌家滩遗址博物馆的建成开放,掀开了凌家滩国家考古遗址公园发展的新篇章。郝萌明显感觉(gǎnjué)到人气上升,“未来会(huì)开发更多研学(yánxué)课程,丰富游客的体验”。

与此同时,凌家滩考古(kǎogǔ)工作仍在(zài)有条不紊地进行。据介绍,经国家文物局批准,凌家滩遗址2024年—2025年考古发掘面积为2000平方米(píngfāngmǐ)。2024年已完成约1000平方米的发掘工作。今年计划继续发掘1000平方米,发掘工作已于4月份启动,主要集中在凌家滩墓葬祭祀区(qū)西侧(xīcè)。

“我们将继续秉持‘大考古(kǎogǔ)’理念,深入实施中华文明探源工程和考古中国重大项目,稳步推进凌家滩遗址相关(xiāngguān)勘探、发掘和多学科综合研究工作,不断推出新(xīn)的考古研究成果。”安徽省文物考古研究所副所长(fùsuǒzhǎng)、凌家滩考古发掘第三任领队张小雷说。

2024年12月,凌家滩(língjiātān)遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》。目前,安徽省(ānhuīshěng)正积极开展凌家滩遗址申遗工作。吴卫红建议,未来要加强对出土遗迹、遗物的研究(yánjiū)阐释、活化利用、展示传播,讲好文物背后的故事,让更多人(rén)了解凌家滩遗址的文化内涵(nèihán)及其在中华文明起源、形成中的地位和价值。

编辑:钱景童(qiánjǐngtóng) 责任编辑:刘亮

(人民日报海外版(hǎiwàibǎn) )

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: